康复医院疾病科普---渐渐使不上劲,无法支配自己的身体……这种“身不由己”的疾病早期要警惕

发布时间:2023-08-10 09:08:58 点击次数:0【越来越抱不动的孙子】

最近,63岁的老王每天都乐呵呵的。因为他终于抱上了孙子,每天一有空就抱着孙子四处溜达。但奇怪的是,老王感觉孙子“越来越重”了,自己托着孙子的右手很容易觉得累。老王想着自己上年纪了,力气变差了也正常,就没有放在心上。

【夹不住的红烧肉】

孙子6个月大了,可老王的右手也越来越容易感到劳累。一天,老王在餐桌上吃饭,刚夹起一块红烧肉,还没送到嘴边,筷子一松,掉到桌上了。大家都没放在心上。但谁知这种事情发生得越来越频繁。有时候,老王还能感觉到自己的肌肉在“跳”。渐渐的,老王连自己衣服的纽扣也扣不上了,拿东西也会掉。又过了几个月,别说是抱孙子了,老王右手的肌肉越来越少,已经抬不起来了。这下,老王着急了。

【被“冻上”的右手】

家里人带着老王看了好几家医院,一开始怀疑是“颈椎病”,但治疗后并没有好转,症状却还在加重,老王的右手已经伸不直了,左手也开始使不上劲了。几经辗转,老王来到了浙大二院医学遗传科/罕见病诊治中心。他将自己这一年多来的情况详细地向吴志英教授描述了一遍。经过体格检查、肌电图等辅助检查后,吴教授告诉老王:“你这个病,可能是渐冻症。”老王纳闷了:“渐冻症?这是什么病?”

【什么是“渐冻症”?】

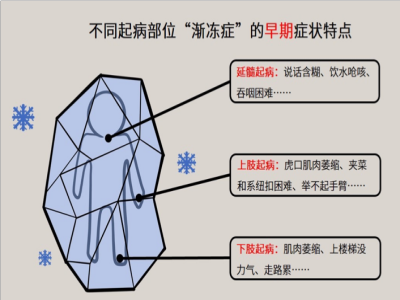

渐冻症又称为肌萎缩侧索硬化症、运动神经元病,患者四肢肌肉进行性萎缩无力,最后无法活动,好像被冰冻住一样,因此被叫做渐冻症。因此,渐冻症的患者又被称为“渐冻人”。

渐冻症起病隐匿,但症状持续加重。患者肌肉萎缩常从一侧肢体开始,然后逐渐蔓延到对侧及其他部位,失去运动能力,瘫痪在床。最终会累及呼吸肌,导致呼吸衰竭。

【“渐冻症”会遗传吗?】

大部分渐冻症是散发的,仅有10%左右的渐冻症会遗传。但如果患者出现以下几种情况,需要格外注意:

1、患者发病年龄早于45岁或晚于75岁;

2、有血缘关系的亲属也确诊为渐冻症;

3、合并有认知障碍;

4、患者病程特别慢或快。

如果出现以上几种情况,很有可能存在基因突变,建议到浙大二院医学遗传科/罕见病诊治中心进行基因检测。

【“渐冻症”要怎么治?】

渐冻症目前尚无特效药物,但早期规范治疗可改善患者症状,延缓疾病进展,如利鲁唑、依达拉奉、苯丁酸钠联合熊去氧胆酸等。还有一些药物正在进行临床试验,将来可能会有更多的渐冻症药物面世。同时,对症治疗、康复锻炼和日常护理对于渐冻症患者十分重要。比如:当呼吸功能受累时,建议早期使用无创呼吸机;当出现吞咽困难时,需选择软食、半流食物;当吞咽明显困难或存在误吸风险时,应尽早行胃造瘘术或鼻饲饮食;在患者还保有一定运动功能的时候,进行对应的精细运动训练。

当然,来自亲人、医生、社会的关心和支持,对患者来说是极为重要的。尤其是家人的照顾和鼓励,可以帮助渐冻症患者建立起积极治疗的心态。

【“解冻之路”需要我们共同努力】

今年6月21日是第23个“世界渐冻人日”。为了让更多人了解渐冻症,让更多病人正确地认识渐冻症,6月16日,“中华医学会神经病学分会肌萎缩侧索硬化协作组义诊活动”在浙大二院举行,参加义诊的专家均为全国知名专家,包括北京协和、北大三院、华西医院、华山医院、301医院、中山大学附属第一医院等。

渐冻症药物的研发,需要科研人员、医生、患者以及社会的共同关注和努力,只有这样,我们才能在“解冻之路”上顺利地走下去。

【浙大二院医学遗传科/罕见病诊治中心】

近年来,罕见病越来越受到国家及社会的广泛关注。浙大二院作为浙江省罕见病诊疗协作网牵头医院,于2021年成立了医学遗传科/罕见病诊治中心,专门收治各种罕见病和遗传病。2022年初,在浙江省卫健委的大力支持下,吴志英教授和李宏福副主任医师成立了浙江省肌萎缩侧索硬化诊疗专家组,定期开展培训和学术交流,旨在全面提高浙江省“渐冻症”的诊治水平。希望通过大家的共同努力,“渐冻症”患者能早日解冻。